进口葡萄酒还没清关就要销毁,原因让人无奈

WBO近期了解到,部分进口商在保税区将一些尚未清关的进口葡萄酒进行销毁。据了解,一些入门级葡萄酒因为存放时间长,已经不再适宜饮用,为减少损失,进口商会在葡萄酒尚未清关的状态下,选择申请销毁。而部分产品则是中档葡萄酒,因其质量问题爆发,进口商索赔无果,选择销毁。

01

酒质问题纠纷:进口商与厂家协商未果,选择销毁

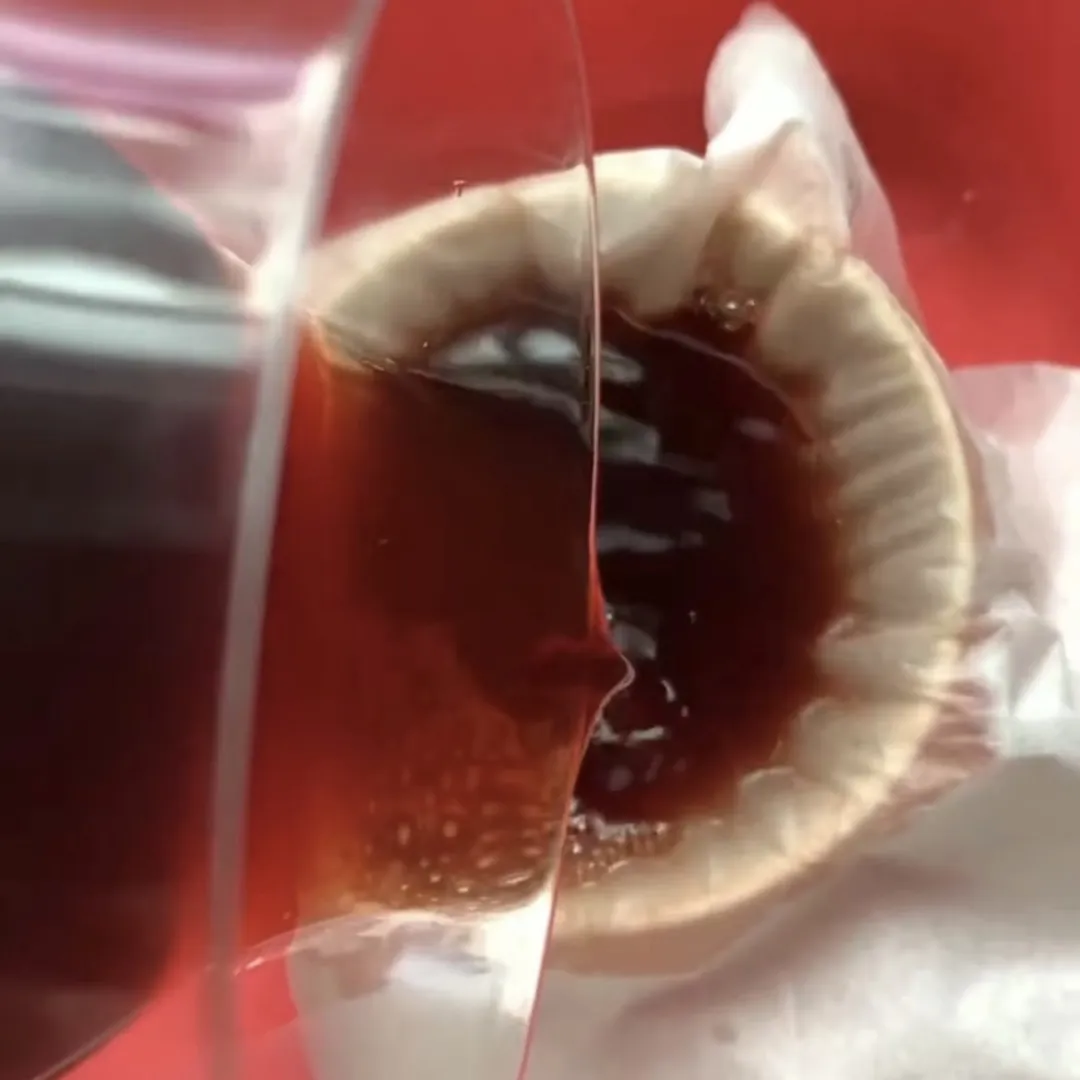

来自宁波的进口商陈先生(化名)告诉WBO,自己近期进口了一柜意大利葡萄酒,但是在海关验货时发现,该批葡萄酒存在质量问题。“这批酒FOB价(离岸价)每瓶5欧元,是中档产品。打开部分酒的时候发现,酒已经变咖啡色,像泥水一样,根本无法售卖。厂家称有同一批次的葡萄酒销售到其他国家,但只有我进的这一批出现这个现象。我认为明显是厂家生产的质量问题,如果这样清关售卖,损失较大。”

谈及赔偿等方面的问题,进口商们也十分无奈,“联系厂家协商赔偿时,厂家一度否认该批次的酒存在质量问题,反而把问题指向仓储。我的仓库一共放了好几万支酒,仅仅这批酒出现问题,厂家却还推卸责任,为减少损失,我只能向海关申请销毁。”

另外,陈先生还表示:“若选择销毁,根据相关规定,会由专业的公司负责,同时收取2700元/吨的服务费,海关的相关工作人员会监督整个销毁过程,我这批葡萄酒达20吨左右,销毁服务费也达8万元,再加上仓储费,高昂的成本让人难以接受。”

同样存在该问题的还有来自广东的进口商胡先生(化名),他表示:“我几年前进口了一批法国葡萄酒,在检查时发现,葡萄酒存在沉淀等问题,打开后颜色也呈现土黄色,明显属于质量问题,后续如果无法和厂家协商出合适的赔付方案,也只能将问题上报海关,申请销毁处理。”

02

生产质量差、运输等问题导致需要销毁葡萄酒

来自上海的一位葡萄酒经销商孙先生(化名)解释道,保税仓的酒在存放过程中有成本,可能会转化一部分到价格上,对于低端葡萄酒来说,抛开酒的品质出现变化之外,由于附加值不高,在未清关的状态下申请销毁,能最大限度减少亏损,亦是进口商无奈之举。

广州进口商王先生称:“低端葡萄酒需要销毁,除了本身的质量问题之外,最值得注意的便是运输问题,运输途中的保存手段同样重要。这也证明了进口商要具备一定的专业能力以及产品生产处理能力,如果不能把握好这些环节,那么就会购入到一些质量较差的酒,出现损坏亦在情理之中。”

“如果葡萄酒已经出现损坏,而厂家也拒不赔偿的话,那么无论是继续清关收货,还是将货物退回,都已经没有价值,不如申请销毁来减少损失。”王先生说道,“这也从另一个方面反映了,进口葡萄酒是一个‘技术活’,它对进口商有着非常高的要求,无论是灌装厂还是原酒厂,都要做好充分的调研,对他们的品质控制过程也要充分了解,这样才可能进到一批比较好的酒。”

王先生进一步表示:“一些低端葡萄酒本身质量就一般,加上长途海运,可能会出现一部分沉淀等质量问题,因为是入门级的葡萄酒,所以向上游索赔是几乎不可能的事,除了一些大批量、长期合作的公司才会及时地处理,如果进口的量比较少,对方的实力也并不强劲的话,几乎不存在索赔的可能,当然保险也无法覆盖,在这种情况下,选择申报销毁,属于减少损失的无奈之举。”

上海云酒仓负责人张海啸近期刚清仓了一批入门级的澳洲酒,“在进口前,我们曾要求酒庄灌装前做冷稳过滤,这样一来,酒质就不会受太大影响。”

所以说,除了厂家本身的酒品存在质量问题外,灌装要求及运输也同样重要,只要有一个环节出现错误,那么就容易出现上述情况。

03

进口时要注意质量把控:了解厂家口碑,进口时做好留样封存

广州进口商王先生告诉WBO,对于此类问题,只能从源头解决,要找更为专业、权威以及控制体系健全的供应链公司来进货,才能筛选掉一些质量差的中低端葡萄酒。“但是现在大部分进口商在进口入门级葡萄酒的时候,很多人对质量控制并不理解,或者没有意识,过多地追求低价格,从而忽视了质量,就容易造成这种局面。”

江苏圣果酒业负责人王健勇称:“因为国内葡萄酒还是以入门级和中低端为主,这些酒款本身的利润很少,一旦出现问题,无论是进口商、出口商还是消费者都无法承担后果,这也就要求进口商要对采购过程、生产过程以及酿造过程有很好的把控能力,减少这些风险的出现,否则就容易出现葡萄酒在保税区出现损坏的情况,最终伤害最大的还是自己。”

葡萄酒进口商赵先生建议:“进口商在挑选葡萄酒时,一定要留样封存,这样一来,不仅可以比对到手的货品,还可以在出现质量问题后,通过留取的小样作为证据,来进行索赔等维权。”

同时,赵先生还建议,进口商在挑选合作伙伴时,要多方询问一下曾经合作过的同行,厂家是否出现过品控等问题。这样一来,可以为自己“排雷”,筛选掉品控不好的厂家,提升进口葡萄酒的可靠性,减少可能的损失。